在环保责任意识日益增强的今天,塑料问题 —— 从起源、使用、处理到废弃后的影响 —— 成为焦点。一个多世纪以来,化石基塑料主导着各行业与生活方式,而近年源自可再生生物资源的生物塑料逐渐兴起。但 "生物基" 是否就意味着更优?

本文将从六大关键维度剖析两类塑料的优劣:可持续性、回收性、成本、污染影响、生物降解性认知误区及材料替代性。

🌱 1. 可持续性

化石基塑料:传统塑料由石油或天然气合成,属于数百万年形成的有限资源。其开采与精炼过程能耗极高,排放大量二氧化碳,加剧气候变化。此外,对化石燃料的依赖还加深了对地缘政治敏感资源的依赖。

生物塑料:以玉米、甘蔗或马铃薯淀粉等可再生生物质为原料,从起源上更具可持续性。植物生长过程中吸收二氧化碳,可抵消部分生产排放。但大规模种植引发争议:与粮食作物争地、森林砍伐及高耗水量问题。

结论:生物塑料具备更优可持续潜力,但需以负责任的原料采购与管理为前提。农业实践与土地利用变化可能削弱其环保价值。

♻️ 2. 回收性

化石基塑料:理论上 PET、HDPE、PP 等常规塑料均可回收,但全球实际回收率不足 10%。障碍包括污染、分类不当、消费者意识薄弱及回收基础设施落后。

生物塑料:回收逻辑更复杂。部分品类(如生物基 PET)与化石基塑料化学性质相同,可混入同一回收流;另一些如聚乳酸(PLA)则需独立的工业堆肥系统 —— 若混入传统回收流,可能污染整批材料。

结论:化石基塑料目前回收体系更完善。生物塑料需更清晰的标签、公众教育及独立收集系统,以避免混淆并提升回收率。

💸 3. 成本

化石基塑料:得益于数十年工业优化与全球供应链,生产成本低廉。石油补贴与规模效应维持低价,这也是其在包装、汽车及消费品领域占据主导的主因。

生物塑料:因原料成本高、生产规模有限及技术较新,价格仍高于传统塑料。不同品类成本差异达 20%-100%,且受作物产量波动、季节性及土地可获性影响。

结论:当前化石基塑料更具成本优势,但生物塑料价格可能随需求增长、技术创新及政策支持而下降。

🛢️ 4. 污染影响

化石基塑料:最严峻的环境威胁之一是塑料污染。传统塑料降解极慢(常需数世纪),导致大量海洋垃圾,威胁野生动物生存,并分解为微塑料渗入土壤、水体与食物链。其生产过程也是空气与水污染的重要来源。

生物塑料:尽管常被宣传为 "环保",但其环境影响因品类而异。部分可在工业堆肥条件下分解,但多数无法在自然环境中降解。若处置不当(如进入海洋或 landfill),仍可能像化石基塑料一样长期残留并造成污染。

结论:生物塑料仅在理想处置条件下可降低污染风险,但其本身并非绝对无污染。负责任的处置与基础设施是实现其环保价值的关键。

❗ 5. 生物塑料≠可生物降解

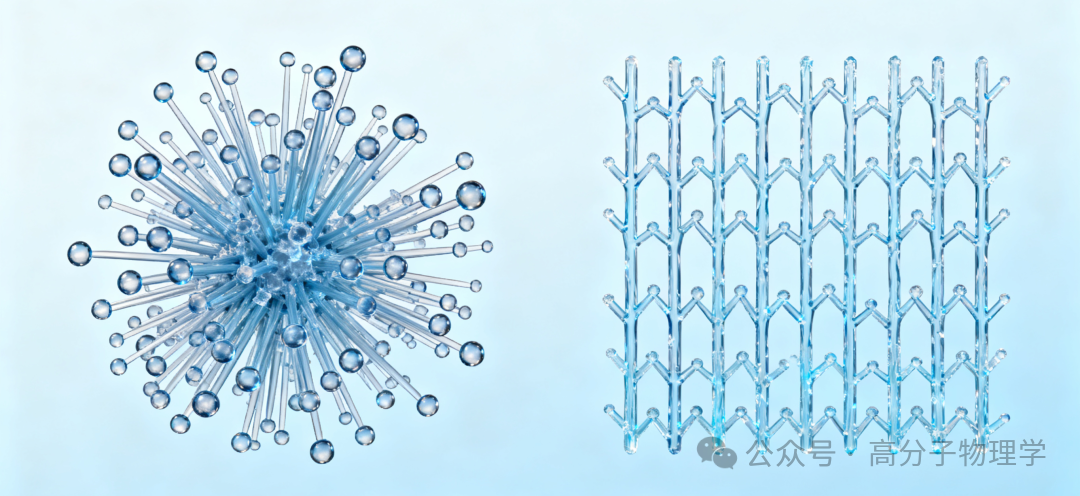

这是常见认知误区:并非所有生物塑料都可生物降解,也非所有可生物降解塑料均为生物基。

- 生物基 PET:由植物源乙烯制成,化学性质与化石基 PET 相同,不可生物降解。

- PLA:可堆肥塑料,但仅在工业条件下(约 60°C、特定湿度与微生物活性)有效。

- PBAT & PCL:化石基但可生物降解。

"可生物降解" 与 "可堆肥" 常被混用,误导消费者。真正的可堆肥性需要特定环境 —— 自然或家庭堆肥中几乎不存在。

结论:生物塑料未必具备生物降解性。清晰的标签、法规与消费者教育是避免 "漂绿" 的关键。

🔁 6. 材料替代性

化石基塑料:从超柔性薄膜到刚性结构件,展现出无可比拟的多功能性。其热学与机械性能经过数千种应用场景的深度优化,认知度极高。

生物塑料:部分品类可无缝替代传统材料(如瓶用生物基 PET),但另一些存在性能短板。例如 PLA 材质脆硬,通常不适合热饮杯等高温场景。在许多行业,转向生物塑料需重新设计工艺并更新设备。

结论:化石基塑料在跨行业适应性上仍具优势。生物塑料性能虽在提升,但尚未实现普遍替代。