引言

新材料被誉为现代工业的“产业粮食”,在高端制造、能源革命与科技创新的浪潮中扮演着底层支撑的关键角色。作为中国“十四五”规划中位列首位的战略性新兴产业,其核心价值不仅体现在推动传统产业升级--通过实现材料强度的突破(如碳纤维抗拉强度突破3500MPa)、特殊功能开发(如石墨烯的5300W/mK超导导热性)及智能响应(如形状记忆合金的环境自适应能力),更在于催生全新的产业生态。这场静默的材料革命正推动全球经济结构向高端化、智能化与绿色化转型,成为大国科技竞争、产业重构与国防安全的终极博弈场。

01 定义与分类

新材料绝非传统材料的简单改良,而是通过成分设计的精妙调控(如稀土元素掺杂)、工艺路线的颠覆创新(如原子层沉积技术)与微观结构的定向优化(如纳米多孔构筑)三维协同,在极限条件下实现性能的跃迁式突破。这种突破必须跨越两道关键门槛:应用端的不可替代性(解决传统材料无法克服的瓶颈)与商业化的经济可行性(成本曲线逼近或超越现有体系)。

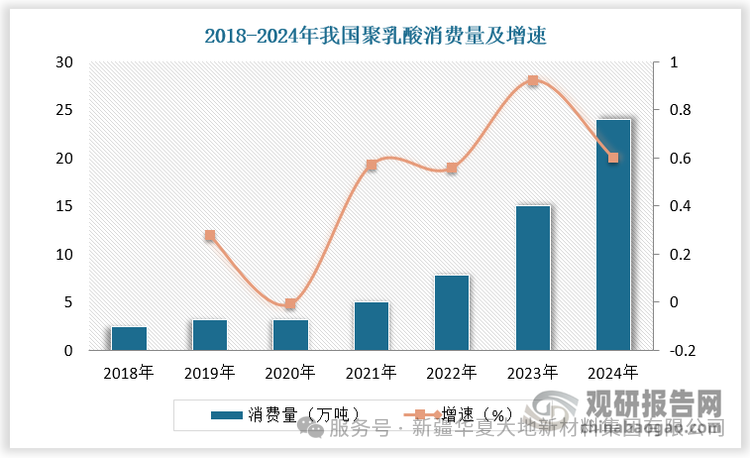

以光刻胶为例,在向5nm制程迈进的过程中,EUV光刻胶需实现原子级精准的分子结构设计(如PAG基团定向排列),并将金属杂质严格控制在<0.01ppb。而聚乳酸(PLA)等生物基材料,则通过非粮原料工艺将成本压至1.2万元/吨,终于逼近聚丙烯(PP)的成本临界点,当价格差缩窄至20%以内,PLA在包装、纺织领域的渗透率将加速提升,撬动百万吨级替代市场。

在产业实践中,新材料呈现出多维度分类特征:

政策维度上,划分为已规模化的先进基础材料(如航空用微合金化铝合金)、亟待国产替代的关键战略材料(如EUV光刻胶)和处于实验室转化期的前沿新材料(如钙钛矿量子点);

化学本质上,涵盖金属材料(含铼镍基高温合金叶片)、高分子材料(马来酰亚胺改性环氧树脂)、无机非金属(碳化硅衬底)及复合材料(航天用碳陶耐热部件);

应用场景上,新材料可分为电子信息材料(半导体、光电子)、新能源材料(太阳能电池、储能材料)、生物医疗材料(可降解支架、人工器官)、节能环保材料(可降解塑料、催化材料)、高端制造材料(航空航天合金、超导材料)等。

02 市场爆发

2024年全球新材料市场规模近5万亿美元,中国以8.48万亿元产值贡献全球约1/3份额,连续14年保持两位数的高速增长。预计2025年突破10万亿元,占全球份额升至35%,成为核心增长引擎。

新能源材料:碳化硅功率器件市场规模预计突破180亿元,高镍三元电池推动电动车续航突破800公里;

半导体材料:SiC/GaN渗透率提升,光刻胶国产化从28nm向14nm突破;

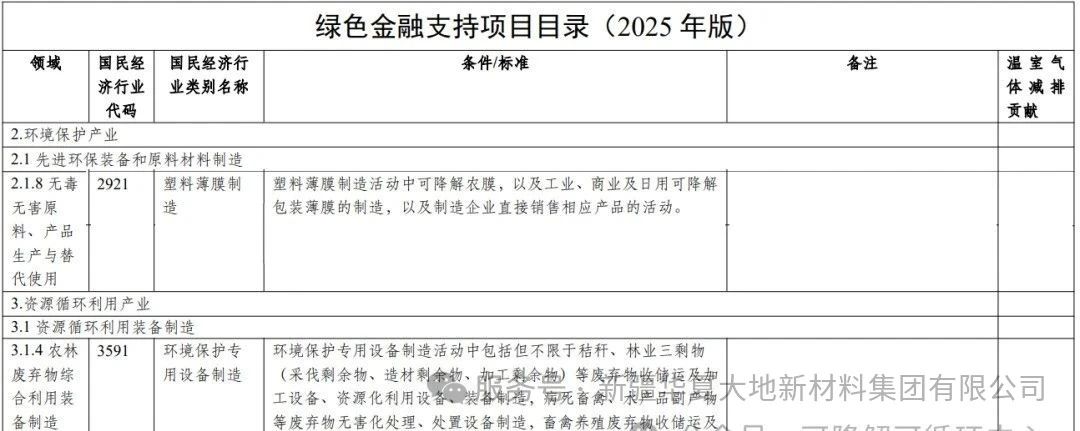

绿色材料:生物基塑料、氢能储运材料加速商业化

这轮爆发由三股力量共同推动:

下游需求的指数级增长:新能源汽车(单车碳化硅价值量3年增4倍)、5G基站(高频覆铜板需求指数级增长)、商业航天(发射成本降90%拉动轻质复材)等构成核心场景。更值得关注的是人形机器人产业崛起--单台Optimus机器人消耗近4公斤钕铁硼磁材,百万台规模即催生近4000吨/年新增需求。

技术范式的颠覆性变革:

AI驱动研发:谷歌DeepMind通过机器学习发现2.2万种新晶体,将锂电池正极能量密度提升8%,研发周期从十年级“经验试错”压缩至3-5年;

工艺革命:金属3D打印使钛合金航空叶片成本下降40~60%,渗透率从2020年的10%升至2024年的25%;

学科融合:金属有机框架(MOF)材料在储能与催化领域催生百亿级新赛道。

国家战略的强力牵引:中国将新材料被列为“中国制造2025”十大重点领域,设立500亿元国家基金,研发费用加计扣除比例提至120%。半导体材料、高温合金等36类“卡脖子”产品覆盖2万亿元替代空间。而欧盟碳关税增加15%出口成本、美国《创新与竞争法案》的技术封锁,则倒逼产业构建自主可控的供应链体系。

03 全球竞合

全球新材料竞争已形成鲜明的三极格局:

北美技术霸权:杜邦公司垄断耐温450℃的航天级聚酰亚胺薄膜市场,溢价率高达250%;3M掌控医用级钛酸酯涂层技术,在生物材料领域专利占比超30%。通过NASA认证体系与《创新与竞争法案》,美国构建起从太空材料到量子技术的全方位壁垒。

日韩精密防线 :日本钟渊化学生产的8微米超薄聚酰亚胺薄膜占据全球柔性电路基材超35%份额,在KrF以上高端光刻胶市场掌控85%份额。韩国则聚焦OLED显示材料,其高纯氧化铟锡靶材技术推动OLED透光率突破93%,磷化铟衬底产能年增10%。

欧洲绿色壁垒:德国巴斯夫生物可降解材料全球市占率近30%,欧盟通过升级REACH法规新增三项钛酸酯限制条款。投入12亿欧元的“石墨烯旗舰计划2.0”与强制碳关税政策,形成技术+法规的双重护城河,重塑价值链。

中国凭借规模成本优势(光伏多晶硅占全球92%产量)和产业链完整性(锂电负极硅基材料全球市占率60%)实现局部领先,但仍面临结构性矛盾:ArF光刻胶国产化率仍低于20%,航空碳纤维进口依赖度超65%。未来五年竞争焦点将集中于AI研发效能(高通量计算降低研发成本50%)、国际标准话语权(主导锂电负极标准制定)、绿色供应链韧性(应对欧盟碳关税)的三重较量。

04 产业攻坚

新材料从实验室走向量产,需跨越三道生死关:

性能关:成分设计与工艺控制短板导致关键指标差距。电子级化学品纯度需达99.9999%(6N级)才能满足14纳米芯片制造,2023年我国超高纯试剂刚实现量产突破;航空级碳纤维(如T800/T1100级别)的离散系数行业标准为≤3%,中复神鹰通过工艺优化于2024年Q2达标,成为国内首家进入商飞供应链的国内碳纤维企业。

装备关:光刻机、原子层沉积设备等核心装备进口依赖度超90%。中微公司5纳米刻蚀机、沈阳拓荆PECVD设备的突破,为材料国产化撕开关键缺口。更值得关注的是智能检测创新--中科院宁波所开发的AI视觉系统,将半导体级聚酰亚胺薄膜缺陷率控制在0.1%以下,分选效率提升5倍。

认证关:车规级材料认证周期长达3-5年,国科领纤的碳纤维电池盒通过宁德时代50项严苛测试才获准入;三类医疗器械临床验证平均耗时7年。头部企业正构建应用反哺研发闭环、生态协同成为破局密钥。

05 未来图景

中国新材料产业的未来图景正以三大跃迁为轴心展开,它们不仅重塑产业格局,更深度融入国家战略与全球竞争脉络,展现出技术革新与生态变革的交织力量。

绿色革命:多晶硅行业2025年强制绿电占比达25%~70%(分省执行),西北基地通过绿电直供实现成本降幅超28%,推动光伏材料全球竞争力跃升;生物基尼龙56原料成本降低82.5%,全生命周期碳足迹减少60%,规划产能超50万吨/年,替代10%传统尼龙市场。竹基纤维素膜等循环材料技术产业化加速,助力白色污染治理。

智能跃迁:AI研发平台将新材料发现周期从10年缩短至数月,成本降低30%~50%;4D打印智能材料(如生物基尼龙56)实现自变形结构体商业化,应用于柔性电子传感器与可穿戴设备,推动消费电子形态革新。

太空经济:近地轨道卫星单星需耐辐射复合材料20~30公斤,2025年全球发射量超2000颗,催生年需求4~6万吨。金属-陶瓷梯度材料(如Cu/WC体系)将火箭发动机燃烧室界面结合强度提升至780MPa(基准值520MPa),抗热震性能提升3倍,支撑可重复火箭技术迭代。

结语

中国新材料产业正站在从规模扩张向技术制胜跃迁的历史拐点。短期破局看半导体材料国产化、中期爆发点在新能源与生物材料、长期制胜关键则是AI驱动的新材料开发范式革命。

2025-2030这五年,将是全球产业格局重塑的关键窗口。对中国企业而言,唯有构建“AI研发效能+国际标准话语权+绿色供应链韧性”三位一体的能力体系,才能在这场零和博弈中赢得下一个“杜邦时刻”。当材料基因的密码被彻底解析,谁掌握成分设计的原子级精度、工艺创新的纳米级控制、结构优化的智能响应,谁就将定义未来工业的底层逻辑。