发布日期:2025-10-14 11:59:57

浏览量

:961

逛超市时拿起塑料瓶,点外卖时看到餐盒,你是否想过:同样是“塑料”,为什么有的用过后能在环境中慢慢“消失”,有的却能在土壤、海洋里留存几百年?

我们常接触的PET(矿泉水瓶材料)、PP(外卖餐盒材料)、PE(塑料袋材料)等石油基塑料,与PLA(聚乳酸,可降解吸管)、PHA(聚羟基脂肪酸酯,可降解包装)、PBAT(可降解地膜)等生物基可降解材料,看似外观相似,实则“命运”截然不同。

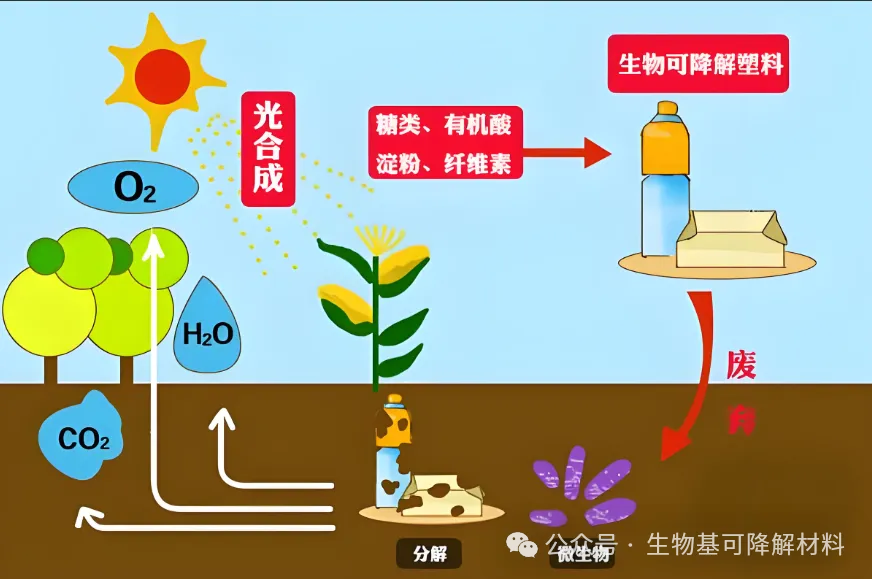

不管是哪种塑料,本质都是无数个小分子(单体)通过化学键“手拉手”连成的“长链条”(高分子)。比如PE,就是乙烯小分子靠化学键连成长长的聚乙烯链;PLA,则是乳酸小分子连起来的聚乳酸链。

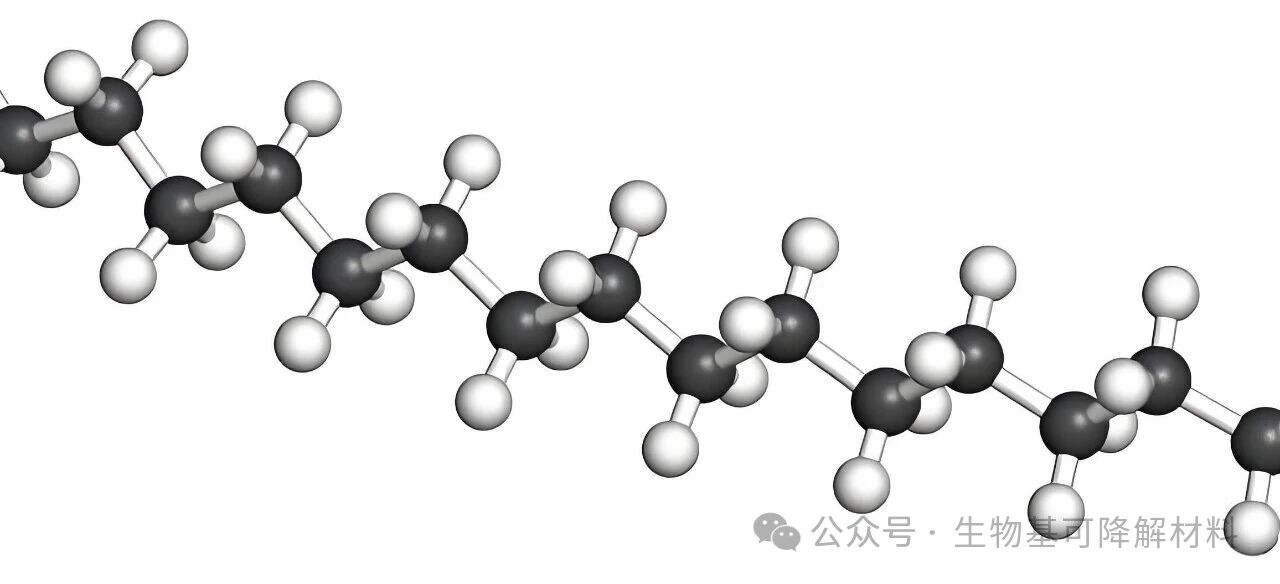

而“降解”的全过程,简单说就是这根“长链条”在环境中被一步步打断:先断成较短的“中分子片段”,再碎成能被微生物吸收的“小分子”,最终被微生物代谢成CO₂和水,彻底回归自然。第二,环境中的水、酶、微生物,能不能顺利接触到这些化学键并“动手”。石油基塑料(PET、PP、PE):从化学键到结构,全是“抗降解设计”为什么PET、PP、PE这些石油基塑料如此“顽固”?不是它们“故意抵抗”,而是从分子到结构的每一处特性,都让降解变得难上加难。1. 第一道难关:化学键太“坚固”,自然能量打不断塑料的“骨架”由化学键构成,而石油基塑料的核心骨架,是碳-碳单键(C-C键)——这是一种天生“耐造”的化学键:键能极高:C-C键的键能约347 kJ/mol,要打断它,需要高温、强氧化剂等极端条件提供能量;而自然环境中的常温、常压,甚至微生物分泌的酶,都远达不到让它断裂的“能量门槛”。无“识别标记”:生物降解的核心“工具”是酶(微生物分泌的催化剂),但酶很“挑剔”,只认分子链上的“极性官能团”(比如带正负电的原子团,像酯键里的氧原子)。可PP、PE的分子链上,全是不带电的碳和氢,就像一根光滑的“塑料绳”,酶根本找不到“下手点”。

就算是PET这种含少量酯键(-CO-O-)的塑料,酯键也只是“点缀”——它的主链依然是密集的C-C键,酯键被牢牢“包裹”在里面,水和酶根本碰不到;而且C-C键的“坚固”特性,还是会让整个分子链难以断裂。2. 第二道难关:分子链“堆得太密”,水和酶“进不去”除了化学键坚固,石油基塑料的分子结构还特别“密实”。PP、PE的分子链是“非极性”的(不含正负电基团),这些链条会像晒干的面条一样,紧密地“堆”在一起,简单说,就是材料内部没有空隙,密度特别大。环境中的水、微生物分泌的酶,就算想找化学键“下手”,也根本无法渗透到材料内部,只能在表面“打转”。就算有个别C-C键偶然断裂,也只是表面轻微磨损,无法让整个“长链条”碎成小分子。3. 第三道难关:完全“不亲水”,和环境“零互动”水是降解的重要“帮手”——很多降解反应(比如酯键的水解)都需要水参与,但PP、PE、PET都是典型的“疏水材料”。就像油和水永远不相溶一样,这些塑料会主动“排斥”水,连表面都很难被水浸湿。没有水的参与,就算有酶想催化反应,也像“巧妇难为无米之炊”,根本无法启动断链过程。4. 第四道难关:微生物“不认识”,没人“帮忙”代谢微生物降解塑料,本质是“把塑料当食物”。但微生物“吃”东西有严格的“食谱”——只认自己在自然界中常见的“分子结构”,比如植物纤维里的酯键、淀粉里的羟基,这些都是它们每天都会接触的“营养”。而石油基塑料是人工合成的,自然界的微生物从未见过以C-C键为主的分子链,既没有对应的酶来“消化”它,也不会把它当成“食物”,自然不会主动参与降解。这四道难关叠加,让石油基塑料成了环境中的“顽固分子”——就算过了几十年、几百年,也只能慢慢破碎成“微塑料”,却无法真正消失。生物基可降解材料(PLA、PHA、PBAT):从化学键到结构,全是“可降解设计”而PLA、PHA、PBAT这些生物基可降解材料,之所以能在环境中“消失”,正是因为它们从分子到结构的每一处特性,都在“配合”降解过程。

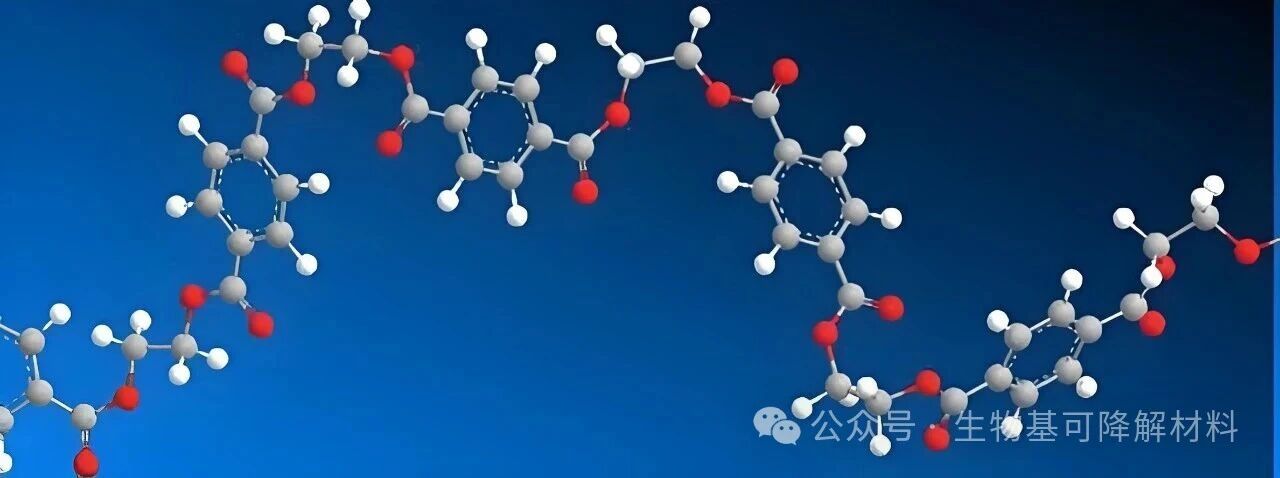

这些可降解材料的分子主链,有一个共同的“关键结构”——酯键(-CO-O-),这正是它们能被降解的关键:- 键能低,易断裂:酯键的键能约314 kJ/mol,比C-C键低不少;而且酯键里的氧原子电负性强,会让相邻的化学键电子云密度降低,相当于给“长链条”留了个“薄弱环节”——不用极端条件,水或酶就能轻松“撬动”它。

- 酶能精准“识别”:酯键里的极性氧原子,就像给分子链贴了“可降解标签”。土壤或水体中的微生物,会立刻“认出”这个标签,分泌出专门的“脂肪酶”“酯酶”——这些酶的活性中心能精准“抓住”酯键,在常温常压下就能把酯键打断。

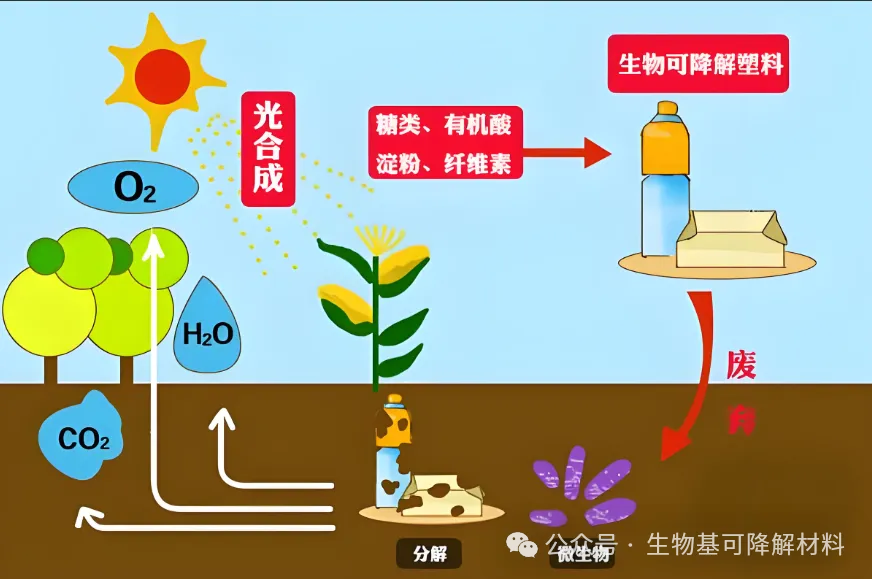

2. 结构助力:分子链“有间隙”,水和酶“进得去”与石油基塑料不同,可降解材料的分子链因为含极性的酯键,链条之间会有微弱的“排斥力”,不会像PP、PE那样堆得密不透风,材料内部有细小的“空隙”。这就给了水和酶“可乘之机”:它们能轻松渗透到材料内部,接触到每一个酯键,从里到外同步启动断链反应,而不是只在表面“打转”。3. 环境适配:自带“亲水基团”,和水“友好互动”酯键里的氧原子不仅是“酶的识别标签”,还是“亲水小钩子”——这些可降解材料虽然不是“遇水就溶”,但表面能被水浸湿,水可以顺利进入材料内部,参与酯键的“水解反应”(用水分子打断酯键)。有水作为“媒介”,酶的催化效率会大大提高,断链过程也会更快。更关键的是,这些可降解材料的分子结构,本就是微生物“熟悉的味道”:- PLA来自玉米、甘蔗等植物淀粉,水解后能得到乳酸——这是自然界中常见的小分子;

- PHA更直接,是某些细菌(如罗尔斯通氏菌)发酵时自己合成的“能量储备物质”,就像细菌的“脂肪”;

- PBAT的分子结构里,也含大量与天然油脂相似的酯键。

所以,当这些可降解材料进入环境,微生物会立刻“认出来”:“这是能吃的营养!”它们会主动分泌酶来“消化”酯键,断链后的小分子(二元酸、二元醇),更是微生物的“优质口粮”,会被快速代谢成CO₂和水,彻底融入自然。石油基塑料难降解,是“坚固的C-C键+密实结构+疏水特性+微生物不识别”共同导致的;而生物基可降解材料能降解,是“易断的酯键+疏松结构+亲水特性+微生物能利用”共同作用的结果。化学键是“基础门槛”,但材料结构、与环境的互动方式、微生物的适配性,才是决定降解能否顺利进行的关键。下次再看到“可降解塑料”,你就知道它不是靠“单一噱头”,而是从分子层面到环境适配,都做到了和自然的“和平共处”——这才是它能真正“消失”的核心原因。