聚乳酸(PLA)纤维是以可再生资源为原料的生物基材料,力学性能接近涤纶,工业堆肥6-12个月可降解。广泛应用于纺织、医疗、汽车等领域,2024年中国市场规模45.11亿元。中国产能居全球首位,道达尔能源已实现PLA水解回收商业化,未来在高端医疗、海洋治理领域潜力巨大。

一、性能特点

1. 力学性能

常规PLA纤维拉伸强度为40-60cN/dtex,接近涤纶水平,但弹性回复率较低(约60%)。通过纳米复合改性(如添加5wt%纳米SiO₂)可提升拉伸强度30%以上,动态交联技术(如过氧化物引发)可将热变形温度提高至120℃以上。天然纤维增强(如剑麻纤维含量40%)可使复合材料拉伸强度达164.76MPa,冲击强度提升15.69倍。

2. 热稳定性

高左旋含量PLA(L-PLA)熔点160-175℃,低结晶度DL-PLA或共聚PLA熔点降至145-155℃。共聚改性(如引入5%-10%己内酯)可降低熔点至145-155℃,同时提升韧性。耐热性仍低于涤纶(255-260℃),但通过FDCA共聚可使热变形温度提高15-20℃。

3. 生物降解性

在工业堆肥条件下6-12个月可完全降解为CO₂和水,但自然环境中降解周期延长至1-2年。与PBAT共混(20-30%)或添加淀粉可加速水解,酶解效率提升30-50%。纤维形态因比表面积更大,降解速率快于薄膜,如25℃海水中180天降解率达89%。

4. 功能性

具有天然抑菌性(抑制螨虫)、抗紫外线(UPF50+)、弱酸性(pH 5.5-6.5)及自熄性。与其他纤维混纺可强化功能,如30%PLA与70%粘胶混纺抑菌率超80%,40%PLA与60%竹浆粘胶混纺抑菌率达99% 。表面等离子体处理可提升与环氧树脂的界面结合力(剥离强度提高200%)。

二、研发进展

1. 原料与催化技术突破

非金属类催化剂体系实现丙交酯化学及光学纯度≥99.5%,生产成本降低30%,万吨级示范线已投产。非粮化生产技术(如甘蔗渣、秸秆)使吨成本较玉米基降低400元,并实现零排放。中科院宁波材料所开发的二代乳酸聚合技术已将成本降至1.2万元/吨。

2. 共聚与复合改性

FDCA(2,5-呋喃二甲酸)共聚PLA的热变形温度提升15-20℃,力学强度同步增强。PLA-CF(碳纤维增强)材料在3D打印中拉伸强度达350MPa,适用于航空航天轻量化部件。

3. 工艺创新

连续聚合-熔体直纺工艺建成万吨级生产线,加工成本降低40%,苏州易生已建成1万吨/年熔体直纺生产线 。超临界CO₂发泡技术制备多孔PLA纤维,导热系数降至0.03W/(m·K)以下,用于保温材料。

三、应用领域

1. 纺织服装

制成可降解服装、家纺及无纺布,100%纯PLA纱线及混纺纱线已用于牛仔服、羊毛衫等。与棉、羊毛混纺可提升悬垂性和快干效应,应用于运动服、内衣;与麻混纺可用于汽车内饰,实现轻量化与环保化 。

2. 医疗卫材

手术缝合线(如PLGA材质)提供28-35天伤口支撑,56-70天完全吸收,感染率降低37%。可吸收止血敷料、组织工程支架等利用其生物相容性,符合欧盟医疗器械法规(MDR)要求。

3. 包装与农业

替代塑料包装膜、购物袋,符合“禁塑”政策。农用地膜在土壤中3-6个月降解,河南南乐县13万亩示范项目已验证其促进作物生长的效果。

4. 汽车与工业

宝马i3采用洋麻/PLA复合材料门板,减重30%,碳排放降低50%。俄罗斯伏尔加汽车厂采用耐热PLA内饰,成本较石油基低18%。

5. 新兴领域

可穿戴传感器(如压电PLLA编织线)监测宠物活动,非酶农药检测传感器实现食品表面快速分析。3D打印医疗植入物(如骨钉)个性化定制,降解周期可控。

四、产业化现状

1. 产能分布

2025年全球PLA树脂产能预计突破300万吨/年(若含复合材料及下游制品,需求量预计达1200万吨),中国以120万吨/年位居首位(占比40%),安徽丰原(35万吨/年)、金丹科技(10万吨/年)为龙头。长三角、珠三角形成产业集群,产能占比超65%。

2. 成本与利润

丙交酯国产化使纤维成本降至1.2-2万元/吨,利润率达25%以上。5万吨产能年产值10亿元,每吨产品减少3吨碳排放。2024年中国聚乳酸纤维行业市场规模约45.11亿元,同比增长3.9% 。

3. 政策驱动

中国“十四五”生物经济规划要求PLA纤维产能2025年达50万吨,生态环境部将其纳入《绿色产业指导目录》,享受税收减免。广西、浙江等地对生物基项目补贴最高30%。

4. 国际贸易

欧盟“一次性塑料指令”限制PLA一次性用品,但医疗、汽车等高端领域需求增长。中国对俄出口生物基塑料颗粒2025年预计增长217%,哈萨克斯坦成为中转枢纽。

五、未来趋势

1. 技术升级

- 共聚与复合:FDCA共聚PLA实现耐热性突破,目标热变形温度180℃;PHA共混提升海洋降解率至90%以上。

- 回收技术:化学回收(水解工艺)转化率超90%,道达尔能源已实现商业化,2030年再生PLA占比目标18%。

- 合成生物学:改造微生物生产高纯度乳酸,降低原料成本20%。

2. 应用拓展

- 高端医疗:可降解血管支架进入临床,2028年市场规模预计50亿元。

- 智能材料:自修复PLA(动态共价交联)修复效率85%,用于可穿戴设备。

- 海洋应用:PLA/海藻纤维复合材料用于渔网,1年内完全降解,减少海洋微塑料污染。

3. 产业整合

- 全产业链闭环:“玉米芯-乳酸-PLA-纤维”模式降低成本40%,安徽丰原、广西蓝德等企业实现垂直整合。

- 区域协同:中西部依托农业资源生产丙交酯,东部沿海发展高端纤维加工,物流成本降低14%。

4. 政策与市场

- 标准完善:中国拟推出“汽车用生物材料认证目录”,欧盟将生物材料碳减排计入整车碳积分。

- 消费升级:全球65%消费者愿为环保产品支付溢价,快时尚品牌2025年可持续材料采购比例超50%,预计2030年中国行业市场规模将达69.79亿元 。

结语

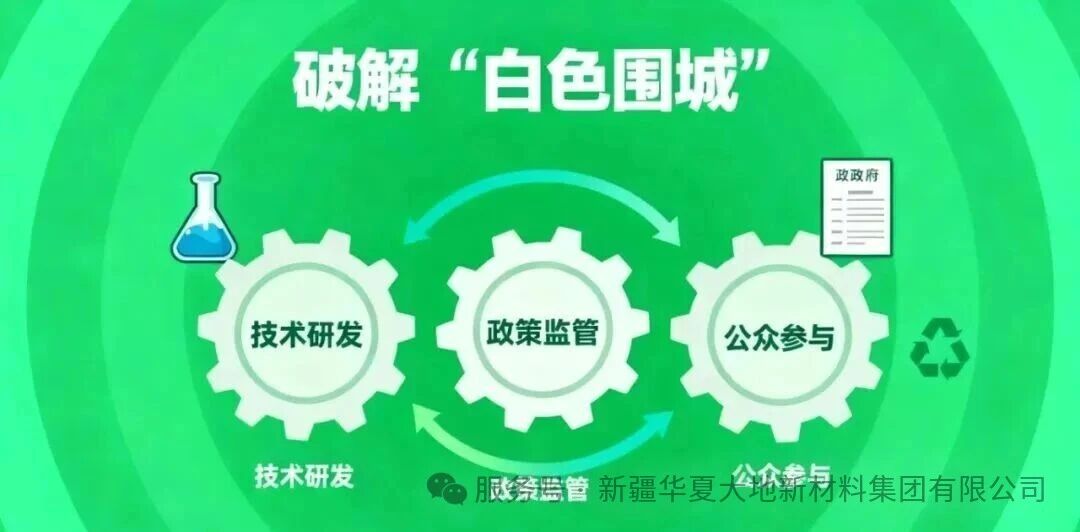

聚乳酸纤维凭借可再生、可降解及多功能特性,已在多领域实现规模化应用。未来,随着水解回收等技术突破与政策支持,其在高端制造、海洋治理等领域的潜力将进一步释放。企业需聚焦技术创新与产业链整合,抓住绿色经济机遇,推动产业低碳循环发展。